Dernières analyses

L’Iran au cœur du nouveau Grand Jeu entre blocs eurasiatiques et ordre occidental

L’ordre international contemporain traverse une zone de turbulences où les anciennes certitudes géopolitiques s'effacent devant de nouvelles logiques de confrontation. Au centre de ce mécanisme complexe se trouve la République islamique d’Iran, un acteur dont la trajectoire interne est devenue, par la force des alliances et des ruptures, le baromètre de la stabilité mondiale.

Vendredi 16 janvier 2026.

Voir l'analyse

Un an après la chute de Bachar Al-Assad, quels soutiens arabes restent-ils à l’Iran ?

Cela fait maintenant un an que la Syrie s'est libérée d'un demi-siècle de domination de la dynastie Assad. En quelques jours, le mouvement islamique HTS a renversé un pouvoir sanglant et oppressif pour sa population. Le peuple syrien est majoritairement soulagé, le Moyen-Orient est bouleversé et l’Iran affaibli stratégiquement.

Jeudi 15 janvier 2026.

Voir l'analyse

« Compute is the new oil », la stratégie technologique du Golfe

« Compute is the new oil », résume Mohammed Soliman, directeur du programme Strategic Technologies and Cyber Security au Middle East Institute. Dans le Golfe, l’intelligence artificielle devient progressivement un nouvel instrument de puissance.

Jeudi 15 janvier 2026.

Voir l'analyse

Les États-Unis au Moyen-Orient : entre désengagement et influence permanente (Partie 1/2)

Vingt ans après les attentats du 11 septembre, qui avaient placé la région au premier rang des priorités américaines, le Moyen-Orient n’est plus le centre de gravité de la stratégie américaine.

Mercredi 14 janvier 2026.

Voir l'analyse

Le succès au féminin : l'entrepreneuriat dans le Moyen-Orient

L'entrepreneuriat féminin au Moyen-Orient connaît une dynamique croissante, marquée par des initiatives innovantes et un soutien accru à la création d'entreprises dirigées par des femmes.

Lundi 29 décembre 2025.

Voir l'article

Gabès, la ville sacrifiée au phosphate

À l’automne 2025, la ville côtière de Gabès, chef-lieu du gouvernorat éponyme, au Sud-Est de la Tunisie, et seule oasis littorale du bassin méditerranéen, voit se multiplier les manifestations et les mobilisations citoyennes.

Jeudi 4 décembre 2025.

Voir l'article

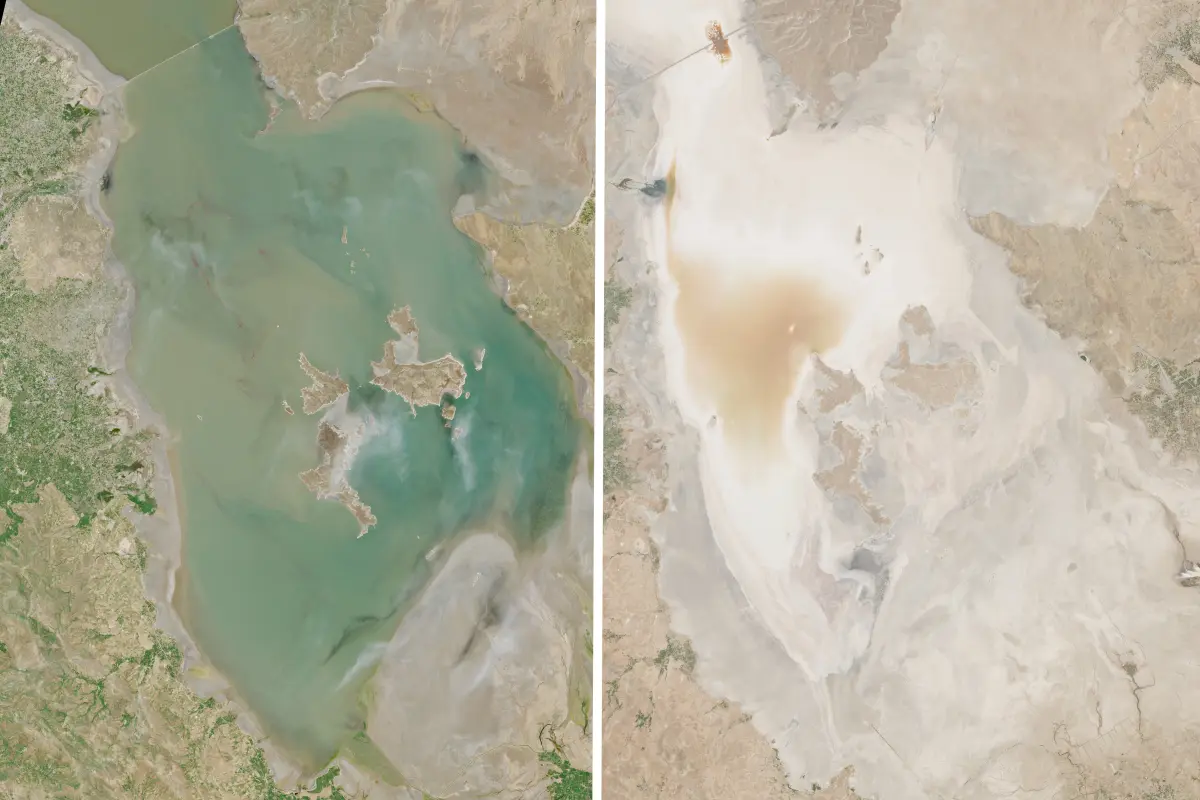

L'Iran face à la sécheresse : une crise hydrique devenue enjeu national

L’Iran connaît aujourd’hui l’une des pires crises hydriques de son histoire récente. Sécheresses répétées, nappes phréatiques épuisées, lacs et rivières à sec, vagues de chaleur extrême.

Jeudi 27 novembre 2025.

Voir l'article

Pourquoi l’avion « L’aile de Sion » a-t-il évité l’espace aérien français lors de son vol vers New-York, malgré l’autorisation de survol de la France ?

Alors que le Premier ministre Israélien se rendait aux États-Unis à l’occasion de l’assemblée générale des Nations Unies, son avion « Wing of Sion » (« Aile de Sion ») a été aperçu sur les cartes de suivi en temps réel, en train d’effectuer un détour afin d’éviter de survoler l’espace aérien français.

Samedi 15 novembre 2025.

Voir l'article