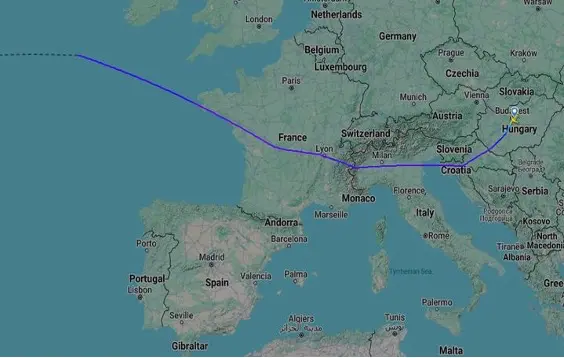

Alors que le Premier ministre Israélien se rendait aux États-Unis à l’occasion de l’assemblée générale des Nations Unies, son avion « Wing of Sion » (« Aile de Sion ») a été aperçu sur les cartes de suivi en temps réel, en train d’effectuer un détour afin d’éviter de survoler l’espace aérien français.

Pour s’intéresser aux raisons qui a motivé ce détour, il convient en premier lieu de rappeler le régime spécifique des aéronefs d’État.

Le régime spécifiques des « aéronefs d’État »

En matière d’espace aérien national, le principe se caractérise par le fait que l’État bénéficie d’une souveraineté exclusive et complète sur son territoire. Bien qu’une partie de la doctrine ait tendance à avancer que le droit international soit reconnu comme affaiblissant la liberté d’action des États, il n’en demeure pas moins que les États restent dotés d’une compétence complète et exclusive sur leur territoire, au nom de leur souveraineté.

Il importe ici de ne pas appréhender cette notion de territoire comme étant, dans la définition commune, « une étendue de la surface terrestre », mais il convient de l’appréhender de manière beaucoup plus large. En effet, le territoire d’un État, en droit international, regroupe, au-delà de l’aspect terrestre, tout ce qui se rapporte à son espace maritime et à son espace aérien.

En matière de règlementation des espaces aériens, il n’y a pas une multiplicité d’accords ou de textes contrairement en matière d’espaces maritimes. Pour autant, l’un des textes fondamental en la matière est la Convention relative à l’aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944.

Il convient de mettre en lumière l’article 3 de cette dernière, qui dispose que la présente Convention « ne s’applique pas aux aéronefs d’État ». Bien qu’elle n’intéresse pas cet article, il est opportun de citer l’alinéa (b) de cette disposition, qui permet de donner une définition de ce qu’est un aéronef d’État. En effet, sont considérés comme aéronefs d’État les aéronefs « utilisés dans des services militaires, de douane ou de police ». Dès lors, il convient d’avancer que l’engin avec lequel B. Netanyahou déplacé est un aéronef d’État, ce qui permet de délimiter le cadre juridique qui intéressera cet article.

Il apparaît ici essentiel de délimiter le cadre juridique en ce que le régime des aéronefs d’État et des aéronefs civils est totalement différent, notamment et surtout en matière de survol de territoire.

Contrairement à une affirmation parfois avancée, les aéronefs civils ne disposent pas d’un droit général et absolu de survol des territoires étatiques. Leur circulation aérienne demeure en toute hypothèse subordonnée à la souveraineté de l’État survolé, lequel conserve la faculté d’en autoriser, d’en restreindre ou d’en refuser l’accès. Il n’existe en effet, en droit international aérien, aucune règle coutumière équivalente au principe du “passage inoffensif” reconnu en droit de la mer par l’article 19 de la Convention de Montego Bay de 1982. Le survol du territoire d’un État par un aéronef civil repose non sur un droit propre de l’aéronef, mais sur un ensemble de principes communs et d’accords conventionnels destinés à faciliter la circulation aérienne internationale, sous réserve du consentement étatique.

En pratique, les États coopèrent et organisent l’accès à leurs espaces aériens afin de permettre le développement de l’aviation civile internationale. Cette coopération est encadrée par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), institution spécialisée créée par la Convention de Chicago, qui élabore les normes et pratiques recommandées destinées à harmoniser la gestion du trafic aérien tout en respectant la souveraineté des États.

Concernant les aéronefs d’État, leur capacité de survol sur les différents territoires présents sur son chemin sont soumis à une autorisation préalable du chef d’État desdits territoires, sans laquelle l’avion d’État ne pourra pas traverser l’espace aérien en question. Si ce dernier décide tout de même de survoler l’État sans même avoir reçu quelconque autorisation, alors ce survol sera constitutif d’une menace à l’intégrité territoriale, donc une ingérence dans le territoire de ce dernier, ce qui irait à l’encontre des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies.

En effet, l’un des principaux principes du droit international se rapporte au principe de non-ingérence dans les affaires et territoires d’un État. Ce principe de non-ingérence, corollaire du principe de non-intervention, est un principe du droit international qui interdit à tout Etat de s'immiscer dans ce qui a trait à la souveraineté de ce dernier. Ainsi, toute menace à l’intégrité territoriale est proscrite. A cet effet, tout survol du territoire d’un État sans son accord constitue tout autant une violation du droit international.

Il convient de citer les différents survols des drones russes sur les territoires de la Pologne le 9 septembre 2025 et de la Roumanie le 13 septembre 2025, ainsi que le survol d’avions de guerre sur le territoire de l’Estonie le 19 septembre, qui ont été considérés et reconnus comme une violation de leur espaces aériens. En réaction à ces incursions de drones russes, la Pologne a enjoint l’OTAN, le 10 septembre 2025, à activer l’article 4 de son statut. Cet article prévoit que « les parties se consulteront chaque fois que, de l’avis de l’une d’elles, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique ou la sécurité de l’une des parties sera menacée », pouvant entraîner une action conjointe amenée au nom de l’Alliance.

Ainsi, dans l’hypothèse où Israël aurait traversé l’espace français, cela n’aurait pas été constitutif d’une ingérence. Mais alors, pourquoi L’aile de Sion a-t-il détourné la France, alors même qu’il disposait de son autorisation de survol ?

Cela n’aurait pas de sens d’avancer qu’Israël craindrait d’être accusé d’ingérence ou de violation du droit international alors même qu’il dispose de l’autorisation de la France, et ce depuis plusieurs mois. En effet, la France avait déjà accordé son autorisation quant à son libre survol du territoire français à plusieurs reprises ; le 6 avril 2025 lorsqu’il se rendait à Washington, où le président n’avait eu aucune difficulté à jouir de cette décision. Pour autant, en septembre 2025, sa décision n’était pas de même.

Le Premier ministre israélien ainsi que son ancien ministre de la défense face à la menace des mandats d’arrêt délivrés par la Cour internationale pénale

Il convient de rappeler que la France s’était engagée en 2024 à exercer le mandat d’arrêt délivré par la Chambre préliminaire de Cour pénale internationale (CPI) à l’encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ainsi que Yoav Gallant, l'ancien ministre de la Défense d'Israël, si ces derniers se rendaient sur son territoire. Elle n’est pas la seule, car le Premier ministre israélien risque (en théorie) l’arrestation dans plusieurs États, comme la Hongrie, l’Irlande, les Pays-Bas...

Il convient de rappeler que la CPI a pour vocation de juger les auteurs des crimes atteignant la plus haute gravité ; ainsi pour les auteurs ayant commis des crimes contre l’humanité, crimes de génocide, crimes d’agression, ou encore des crimes de guerre.

Mais il est intéressant de voir que la CPI ne peut pas poursuivre de son propre chef le Premier ministre israélien dans la mesure où cet État a refusé de ratifier le statut de Rome, rejetant ainsi la compétence de la cour. En revanche, cette dernière peut tout de même intervenir sur la base de sa compétence territoriale, puisque la Palestine, quant à elle partie au Statut de Rome, est concernée par les faits impliquant Israël. Dès lors, la Chambre préliminaire a pu réaffirmer sa compétence à l’égard de ces derniers.

Il n’est pas inutile de rappeler que l’un des principes fondamentaux en droit international se rapporte au consentement. Les États ne sont liés que par les accords auxquels ils consentent (principe rappelé à de nombreuses fois par les juridictions internationales comme dans l’Affaire du Lotus en 1927 ou encore l’Affaire du vapeur Wimbledon de 1923, dans lesquelles la Cour permanente de justice internationale (l’ancêtre de la Cour internationale de justice aujourd’hui), a rappelé ce principe fondamental selon lequel c’est le consentement qui crée le droit international.

Dès lors, lors de l’élaboration du statut de Rome permettant d’instituer cette juridiction pénale internationale, les États étaient et demeurent libres de le ratifier, comme de ne pas le faire. C’est ainsi que de nombreux États, au nom de leur souveraineté, ont décidé de ne pas la ratifier, comme les États-Unis, ou l’État d’Israël.

Il convient de rappeler que les crimes dont sont conjointement accusés B. Netanyahou ainsi que l’ancien ministre israélien de la Défense Yoav Galant, rentrent dans la compétence matérielle de la CPI. En effet, ils sont accusés d’être responsables de crimes de guerre consistant à affamer délibérément des civils comme méthode de guerre et à diriger intentionnellement une attaque à l’encontre de la population civile palestinienne et particulièrement Gazaouite. Ils sont également accusés de crimes contre l'humanité suite aux meurtres, aux persécutions et aux autres actes inhumains, s’étant étalés du 8 octobre 2023 au moins jusqu'au 20 mai 2024 au moins.

Néanmoins, si l’État hébreu a signé le statut de Rome, il s’est toujours refusé de le ratifier, soit de cristalliser sa volonté d’être lié aux obligations du statut, la ratification étant la condition sine qua non à l’officialisation d’un traité. La signature d’un traité, bien que d’apparence formelle, ne permet pas à elle seule de lier un État de manière contraignante à un accord. Dès lors, conformément à l’article 12 de son statut qui dispose que « la Cour peut juger les crimes commis sur le territoire d’un État qui a accepté sa compétence et les crimes commis par le ressortissant d’un État qui est partie au Statut », la CPI ne peut pas délivrer un mandat d’arrêt directement à l’encontre du Premier ministre israélien.

Toutefois, la Cour ne disposant d’aucun pouvoir coercitif pour procéder elle-même à des arrestations, il incombe aux 125 États parties de les arrêter et de les remettre à la CPI dès que ces dirigeants se trouveront sur leur territoire. En effet, la CPI attend de ses États parties un réel devoir de coopération, conformément l'article 86 qui fixe cette obligation générale ; "les États parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence." Il convient également de citer l’article 89 qui dispose que « les États parties répondent à toute demande d’arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale ».

De ce fait elle attendait de facto de ses États parties dont la France de remettre à la CPI B. Netanyahou s’il se rendait sur leur territoire. Néanmoins, cela illustre l’une des limites pratiques de la CPI, en ce que cette coopération est loin d’être figée. En effet, la France, bien que s’étant engagée à le remettre la CPI s’il se rendait sur son territoire, le président français Emmanuel Macron n’a pas respecté ses obligations déjà en avril 2025, en juillet, et de nouveau, ce mois de septembre.

Un bras de fer inéluctable entre immunités diplomatiques et devoir de coopération avec la Cour pénale internationale ?

Il y a un principe en droit international qui se rapporte aux immunités, et c’est ce principe que Macron a invoqué pour justifier le non-respect de son engagement envers la CPI.

Si, dans un premier temps, la France avait affiché sa volonté de coopérer en affirmant vouloir respecter le droit international, elle avait en réalité adopté une position ambiguë sur la question des immunités. Interrogé le 24 novembre sur l'attitude de la France et sur le fait de savoir si le Premier ministre israélien serait interpellé s'il se rendait en France, Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, estimait que c'était une question « hypothétique » à laquelle il « n'avait pas à répondre » tant qu'elle était hypothétique, mettant également en avant que ce mandat constituait une « formalisation d'une accusation » et non un jugement. Trois jours plus tard, le Quai d'Orsay formalisait sa prise de position en faveur des immunités, en affirmant qu'« un État ne peut être tenu d'agir d'une manière incompatible avec ses obligations en vertu du droit international en ce qui concerne les immunités des États non-parties à la CPI », avançant que « de telles immunités s'appliquent au premier ministre B. Netanyahou et aux autres ministres concernés et devront être prises en considération si la CPI devait nous demander leur arrestation et remise ».

Dès lors, le président français a, à plusieurs reprises, autorisé B. Netanyahou à survoler le territoire français pour se rendre aux États-Unis, avec une première autorisation de survol qui intervient seulement six jours après l’émission des mandats d’arrêt de la CPI à son encontre. Il apparaît ainsi que les liens historiques, diplomatiques et politiques entre la France et Israël demeurent prioritaires par rapport à la coopération avec la CPI et aux engagements juridiques découlant du Statut de Rome. Le ministère a également insisté sur « l’amitié historique qui lie la France à Israël ». Bien que Paris souligne qu’aucune disposition du Statut de Rome ou des recommandations de l’Assemblée des États parties n’interdit la délivrance d’une autorisation de survol à un aéronef transportant une personne visée par un mandat de la CPI, cette position a suscité de vives critiques, en ce que le statut de Rome auquel la France est partie affirme délibérément l’inverse. En effet, il convient de citer l'article 27 du Statut de Rome qui dispose justement que « la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un Parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut ».

En effet, sur X, le juriste Johann Soufi a dénoncé une position « juridiquement erronée et politiquement dangereuse » de la part de la France, soulignant qu’elle se place ainsi parmi les États ne respectant pas pleinement leurs engagements envers la CPI (à l’instar de la Grèce), tandis que d’autres, tels que l’Irlande, l’Islande ou les Pays-Bas, s’y sont conformés dès le début, contraignant l’aéronef d’État à effectuer une déviation de 400km lorsqu’il se rendait à Washington en avril 2025.

En réalité, le chef d’État français se justifie de cette entrave à ses devoirs de coopération en invoquant l’article 98 du statut, soutenant que la CPI ne peut pas demander la remise ou l’assistance si cela obligerait l’État requis à « agir d’une manière incompatible avec ses obligations en vertu du droit international en matière d’immunités d’un État ». Il y a bel et bien un bras de fer entre un principe relevant du droit international général et un principe relevant du droit international pénal. La France soutient en effet que puisque Israël n’est pas partie au Statut de Rome, son premier ministre bénéficie donc d’immunités qui doivent être prises en considération. Il y a donc une ambivalence entre les dispositions de l’article 98 qui semblent faire primer les dispositions du droit international général (en l’occurrence les immunités) et celles de l’article 27 qui semblent faire primer la compétence de la Cour sur ces immunités.

Une crainte d’arrestation malgré l’autorisation de survol du territoire français ?

Quoi qu’il en soit, le débat reste le même ; B. Netanyahou s’est de nouveau rendu aux États-Unis le 25 septembre 2025, et même en vertu des immunités accordées par la France, il a décidé de détourner l’espace aérien français. Si la France avait réitéré son accord pour que le Premier ministre israélien traverse à nouveau son espace aérien, comme l'a confirmé une source diplomatique française à l'AFP, les données publiques de suivi de vol ont pourtant montré son avion avait choisi d'emprunter un autre itinéraire, plus au sud.

Mais alors, pourquoi effectuer un détour de 600 km pour éviter un pays qui lui a pourtant autorisé le survol de son espace aérien et, de surcroît, s’est engagé à ne pas procéder à son arrestation ?

L’hypothèse de « l’imprévu de dernière minute » ne peut pas être avancée ici en ce que la chaîne i24 a rapporté il y a deux semaines que le nombre de passagers dans l’avion de B. Netanyahou avait été drastiquement réduit afin de diminuer son poids et de pouvoir ainsi prolonger son parcours de vol en contournant l’Europe. Ce détour était donc anticipé, prévu, et volontaire.

Une première explication relayée en ligne évoque une démarche avant tout symbolique : l’idée serait que le détour aérien vise à éviter toute controverse, dans un contexte où plusieurs États européens dénoncent la conduite de la guerre à Gaza et soutiennent les procédures engagées par la CPI. En s’abstenant de survoler la France (ou tout autre pays ayant exprimé des critiques) B. Netanyahou éviterait de placer ces gouvernements dans une posture délicate et manifesterait sa volonté d’agir sans tenir compte des pressions de la justice internationale. Cependant, cette lecture semble peu convaincante. En outre, il serait surprenant que B. Netanyahou s’inquiète soudainement des répercussions diplomatiques pour Paris alors qu’il n’a jamais pris de précautions similaires lors de précédents vols où il aurait pu, déjà, modifier son trajet pour contourner l’espace aérien français.

Une seconde hypothèse soulevée et celle la plus probable est celle d’une forme de tensions naissantes entre le Premier ministre israélien et le chef d’État français, notamment depuis son parti-pris lors de la dernière assemblée générale de l’ONU, à l’issue de laquelle Emmanuel Macron a déclaré la reconnaissance de l’État de Palestine.

Si la France s’était initialement alignée sur la position israélienne au début de la reprise du conflit le 7 octobre, les choses ont évolué le 22 septembre 2025 : Paris a officiellement décidé de reconnaître l’État de Palestine, une initiative rejetée catégoriquement par le gouvernement israélien. Depuis Tel-Aviv, B. Netanyahou a blâmé la décision d’Emmanuel Macron, jugeant qu’«un État palestinien, dans les circonstances actuelles, servirait de base à la destruction d’Israël plutôt qu’à une coexistence pacifique». Dans le même esprit, le ministre de la Défense, Israël Katz, a dénoncé un « renoncement honteux face au terrorisme », tandis que le ministre de la Culture et des Sports, Miki Zohar, est allé jusqu’à accuser le président français d’avoir « livré la France à l’islam radical », selon les propos rapportés par The Jerusalem Post. Dans ce climat de tension diplomatique, il n’est pas exclu que l’attitude de B. Netanyahou soit aussi motivée par une volonté d’exprimer son mécontentement envers l’Élysée. Cette détérioration des relations pourrait expliquer un choix délibéré d’éviter l’espace aérien français : un moyen de signifier que la France n’est plus considérée comme un partenaire privilégié.

D’autant que, inversement, Paris pourrait être tentée de réaffirmer ses responsabilités juridiques vis-à-vis de la Cour pénale internationale. En reconnaissant la Palestine malgré les protestations israéliennes, la France montre qu’elle pourrait réviser d’autres aspects de sa politique, notamment sa tolérance passée concernant les immunités invoquées par Israël. Ne pas survoler la France, ce serait alors prévenir tout risque de revirement embarrassant sur le plan du droit international.

Les limites de la Cour pénale internationale face aux pressions politiques

Cette question de coopération entre les États parties au Statut de Rome et la CPI ralentit les procédures, en ce que les États parties ne s’engagent pas toujours jusqu’au bout. Par rapport au désengagement de la France qui a fait primer les immunités sur ses obligations et devoirs de coopération, Nathalie Tehio, présidente de la Ligue des droits de l'homme, a souligné qu’« une telle suspicion jetée sur l'effectivité du droit international le fragilise dangereusement, à l'heure où l'on en a un besoin impérieux. »

En effet, bien que le Statut de Rome prévoie que « l'immunité personnelle des représentants officiels, y compris les chefs d'État tiers, n'est pas opposable dans les procédures de la Cour », il convient de mettre en avant cette fragilisation de la portée de la Cour.

Il convient de citer en premier lieu l’exemple de Omar el-Bechir (militaire et homme d'État soudanais) qui a fait l’objet de mandats d’arrêts pendant une durée de 16 ans, délivrés en 2009 et en 2010 pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes de génocide au Darfour. L’Afrique du Sud avait notamment coopéré pour son arrestation (étant partie au statut de Rome et se devant de répondre à ses obligations découlant de l’article 89 précité). Mais en 2015, lorsque le suspect s’est rendu sur leur territoire, il n’a pas été arrêté. Mais bien qu’au final le Soudan ait annoncé son intention de le livrer à la justice internationale, ces failles démontrent de l’envergure politique qui repose sur la CPI et dénote de conséquences directes à l’égard de la poursuite d’auteurs.

Mais pour citer à nouveau un exemple plus récent qui souligne nettement cette fragilisation de la procédure de la cour, il convient de citer, dans la lignée de celui délivré à l’encontre de B. Netanyahou, le mandat d’arrêt délivré à l’encontre du chef d’État russe, Vladimir Poutine. Le président russe est actuellement poursuivi pour crimes de guerre, notamment pour la déportation illégale de civils et le transfert forcé d’enfants depuis des territoires ukrainiens occupés vers la Russie.

Depuis environ dix-huit mois, Vladimir Poutine se garde soigneusement de voyager hors de Russie. Avant son récent déplacement en Mongolie, sa dernière visite au sein de ce pays datait de septembre 2019. Cette attitude s’explique aisément au regard du droit international. Comme le souligne Nicolas Haupais, professeur de droit international à l’université Paris-Saclay, la Mongolie, en tant qu’État partie au Statut de Rome, est légalement tenue de coopérer avec la CPI et donc de faire appliquer le mandat d’arrêt visant le président russe. Pour autant, il semblerait que Moscou ait obtenu des garanties diplomatiques assurant que Vladimir Poutine ne ferait l’objet d’aucune arrestation. L’éventualité d’une interpellation y était, selon lui, quasiment inenvisageable, ce qui illustre le fait qu’il n’en était pas inquiété. Au regard de tout ce qui a été énoncé précédemment, accueillant Vladimir Poutine alors qu’elle avait l’obligation d’exécuter le mandat d’arrêt émis le 17 mars 2023, la Mongolie a manqué à ses engagements internationaux.

Pour autant, il semblerait que la France s’est démontrée plus tenace à l’idée de respecter ses engagements face à la remise du Chef d’État russe à la CPI en cas de venue sur son territoire. En effet, elle a mis plusieurs fois en avant le fait qu’aucune immunité ne serait admise à l’égard de Vladimir Poutine, et ce depuis la délivrance du mandat d’arrêt à son encontre. Cette différence de traitement entre États met en lumière une certaine incohérence, une obligation de coopération qui serait à géométrie variable, une obligation de coopération qui aurait la possibilité d’être détournée selon le sujet qui est en cause. Dès lors, cette différence de traitement met en avant une des problématiques persistantes du droit international et en l’occurrence du droit international pénal, qui est celle du phénomène de « double standard », à savoir des divergences dans la manière dont les normes juridiques sont appliquées.

Sources

- https://www.lemonde.fr/international/article/2025/09/26/l-etrange-detour-du-vol-de-benyamin-netanyahou-pour-rejoindre-les-etats-unis_6642991_3210.html

- https://french.palinfo.com/actualites/2025/09/25/339145/

- https://www.rcf.fr/articles/actualite/pour-bien-comprendre-le-mandat-darret-international-qui-vise-vladimir-poutine

- https://www.lemonde.fr/international/article/2025/09/26/l-etrange-detour-du-vol-de-benyamin-netanyahou-pour-rejoindre-les-etats-unis_6642991_3210.html

- https://french.palinfo.com/actualites/2025/09/25/339145/

- https://www.franceinfo.fr/monde/israel/pourquoi-l-avion-de-benyamin-netanyahou-a-fait-un-detour-pour-eviter-la-france_7515208.html

- https://www.franceinfo.fr/vrai-ou-fake/vrai-ou-faux-la-france-aurait-elle-du-arreter-benyamin-netanyahou-lorsqu-il-a-survole-la-france-pour-se-rendre-aux-etats-unis_7181730.html

- https://www.icc-cpi.int/fr/defendant/netanyahu

- https://www.icc-cpi.int/fr/defendant/vladimir-vladimirovich-putin

- https://www.humanite.fr/monde/benyamin-netanyahou/apres-le-mandat-darret-de-la-cpi-comment-la-france-defend-benyamin-netanyahou

- https://www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/chicago1944a-fr.pdf

- https://www.icao.int/fr/about-icao#:~:text=L'Organisation%20de%20l'aviation,ciel%20au%20b%C3%A9n%C3%A9fice%20de%20tous

- https://www.rcf.fr/articles/actualite/pour-bien-comprendre-le-mandat-darret-international-qui-vise-vladimir-poutine

- https://www.ouest-france.fr/europe/russie/incursions-russes-en-pologne-roumanie-estonie-lotan-remplit-son-role-analyse-cette-experte-34c38a7c-963c-11f0-87cf-e619b6e4aa34

- https://fiches-droit.com/principe-de-non-ingerence

- https://www.franceinfo.fr/monde/israel/pourquoi-l-avion-de-benyamin-netanyahou-a-fait-un-detour-pour-eviter-la-france_7515208.html

- https://www.franceinfo.fr/vrai-ou-fake/vrai-ou-faux-la-france-aurait-elle-du-arreter-benyamin-netanyahou-lorsqu-il-a-survole-la-france-pour-se-rendre-aux-etats-unis_7181730.html

- https://www.icc-cpi.int/fr/defendant/netanyahu

- https://www.icc-cpi.int/fr/defendant/vladimir-vladimirovich-putin

- https://www.humanite.fr/monde/benyamin-netanyahou/apres-le-mandat-darret-de-la-cpi-comment-la-france-defend-benyamin-netanyahou

- https://actucameroun.com/2024/11/21/mandat-darret-contre-netanyahu-la-france-et-lue-estiment-que-la-decision-de-la-cpi-doit-etre-appliquee/

- https://www.icc-cpi.int/fr/news/situation-dans-letat-de-palestine-la-chambre-preliminaire-i-de-la-cpi-rejette-les-exceptions