Une architecture géopolitique au cœur des tensions moyenorientales

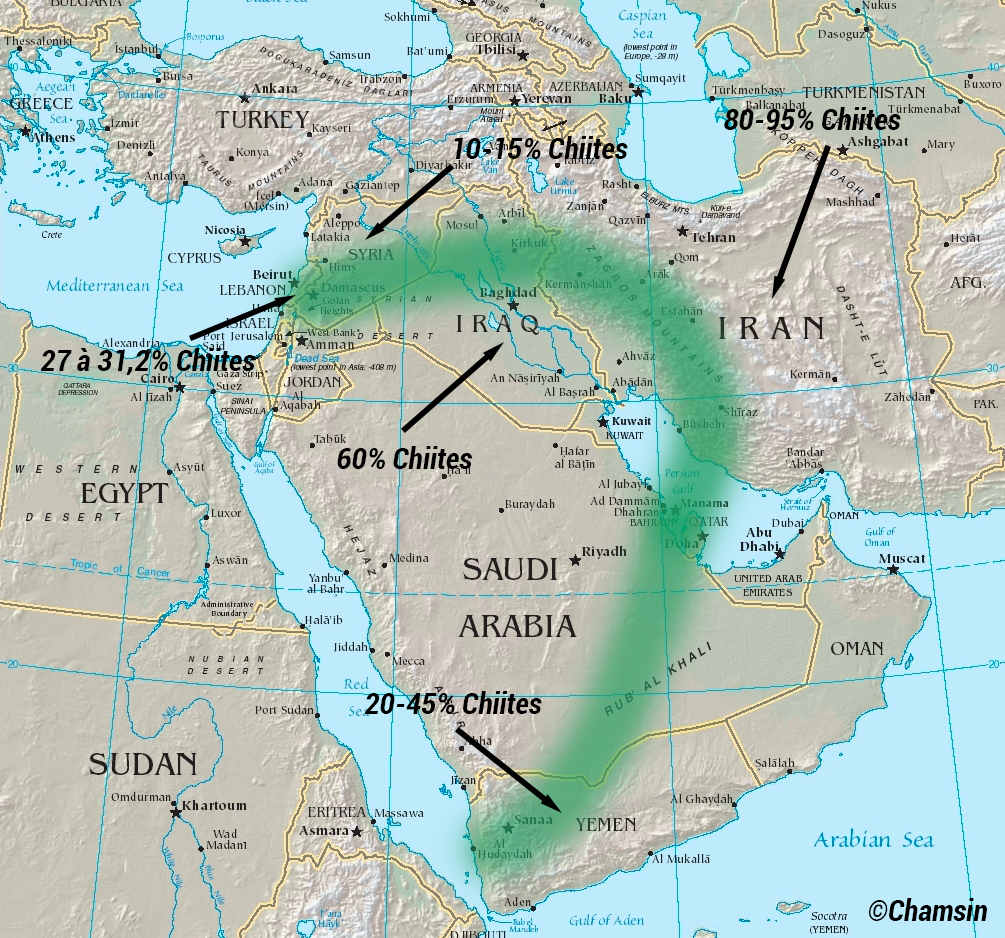

La notion de « Croissant chiite » a forgé sa place dans le débat géopolitique international depuis qu'elle fut théorisée par le roi Abdallah II de Jordanie en décembre 2004. Cette conceptualisation décrit un arc géographique s'étendant de l'Iran au Liban, englobant l'Irak et la Syrie, et supposé représenter une zone d'influence iranienne consolidée par les affinités confessionnelles chiites. Aujourd'hui, alors que les équilibres régionaux se recomposent sous l'effet des crises successives (de la chute d'Assad en Syrie aux confrontations directes entre Israël et l'Iran) la pertinence et la réalité de cette construction méritent un examen approfondi.

L'analyse de la politique d'influence iranienne révèle une stratégie complexe qui dépasse largement le cadre confessionnel pour s'ancrer dans des considérations géopolitiques pragmatiques. Si l'Iran a effectivement développé un réseau d'alliances structuré à travers ce que Téhéran nomme « l'axe de la résistance », les fondements, la cohérence et les limites de cette architecture soulèvent des questions fondamentales sur sa nature véritable.

Les fondements stratégiques de l'influence iranienne

Une géopolitique de la nécessité défensive

La stratégie iranienne au Moyen-Orient s'enracine dans une logique défensive héritée de la révolution islamique de 1979. Confronté à l'hostilité de ses voisins arabes sunnites et à l'isolement international, l'Iran a développé ce que ses dirigeants considèrent comme une « profondeur stratégique » nécessaire à sa survie. Cette approche s'articule autour d'un principe cardinal : éviter la confrontation directe en utilisant des forces supplétives régionales.

L'architecture de cette influence repose sur trois piliers complémentaires. D'abord, le soutien financier et militaire à des groupes armés locaux partageant des intérêts communs avec Téhéran. Ensuite, la formation et l'encadrement de ces forces par les unités d'élite des Gardiens de la révolution, notamment la Force Al-Qods. Enfin, la coordination opérationnelle à travers des centres de commandement conjoints établis dans plusieurs pays de la région.

Le réseau des « proxies » : une galaxie hétérogène

L'influence iranienne s'exerce principalement à travers un réseau estimé à 200 000 combattants répartis dans quatre théâtres principaux. Au Liban, le Hezbollah constitue l'allié le plus structuré et le plus puissant, bénéficiant d'un financement annuel de 700 millions de dollars selon les estimations du Washington Institute. Cette organisation dispose d'un arsenal militaire considérable et d'une implantation politique profonde dans l'État libanais.

En Irak, les Unités de mobilisation populaire (PMU) regroupent plusieurs dizaines de factions paramilitaires, majoritairement chiites mais incluant également des groupes sunnites, chrétiens et yézidis. Créées en 2014 pour lutter contre l'État islamique, ces milices ont été officiellement intégrées aux forces armées irakiennes tout en maintenant des liens organiques avec Téhéran. Parmi elles, l'Organisation Badr et le Kataeb Hezbollah représentent les forces les plus alignées sur les positions iraniennes.

Au Yémen, les Houthis ont bénéficié d'un soutien militaire « sans précédent » de la part de l'Iran et du Hezbollah, transformant ce mouvement local en « puissante organisation militaire » capable d'étendre ses capacités opérationnelles bien au-delà de son territoire d'origine. Cette transformation illustre la capacité iranienne à projeter son influence à travers des transferts d'armements sophistiqués et de formation militaire.

En Syrie, l'intervention iranienne depuis 2011 s'est traduite par un investissement financier considérable - estimé à 16 milliards de dollars annuels pour maintenir ses milices en Syrie, en Irak et au Yémen, et par le déploiement de milliers de « conseillers militaires » et de combattants volontaires iraniens, afghans et pakistanais.

L'« axe de la résistance » : cohérence idéologique ou pragmatisme géopolitique ?

Au-delà du confessionnalisme : une alliance d'intérêts

Contrairement aux apparences, l'alliance iranienne ne se limite pas aux affinités confessionnelles chiites. L'intégration du Hamas, mouvement sunnite palestinien, dans l'« axe de la résistance » depuis les années 1990 illustre cette dimension pragmatique. Cette alliance révèle que l'Iran privilégie les considérations géopolitiques (opposition commune à Israël et aux États-Unis) sur les clivages religieux.

La stratégie iranienne s'appuie sur une lecture géopolitique cohérente du Moyen-Orient, articulée autour de l'opposition au « modernisme occidental » incarné par ce que Téhéran qualifie de « grand Satan » américain et de « petit Satan » israélien. Cette grille de lecture permet à l'Iran de fédérer des acteurs aux profils variés autour d'objectifs communs de résistance à l'hégémonie occidentale et israélienne.

Les mécanismes de coordination opérationnelle

L'efficacité de l'« axe de la résistance » repose sur des mécanismes de coordination sophistiqués. La Force Al-Qods, unité d'élite des Gardiens de la révolution dirigée successivement par Qassem Soleimani puis Esmaïl Qaani, assure la liaison entre les différents groupes alliés. Cette structure permet une planification stratégique commune et une coordination tactique lors des crises régionales.

L'établissement de « centres opérationnels conjoints » en Irak et au Liban facilite la coordination des actions militaires entre les différentes composantes de l'axe. Ces structures permettent également le transfert d'expertise militaire et le partage de renseignements entre les groupes alliés.

Les réseaux de financement : l'artère vitale du système

Des circuits financiers complexes et vulnérables

Le financement de l'« axe de la résistance » constitue l'un des défis majeurs de la stratégie iranienne. Le Hezbollah illustre cette complexité avec un budget annuel approchant le milliard de dollars, provenant de sources multiples : soutien direct de l'Iran, entreprises et investissements internationaux, réseaux de donateurs, corruption et blanchiment d'argent.

Les récentes saisies d'espèces à l'aéroport de Beyrouth (près de 7 millions de dollars en provenance du Congo et 2,5 millions de dollars arrivant de Turquie) révèlent la fragilité de ces circuits de financement face à la pression internationale croissante. Ces interceptions démontrent que le Hezbollah perd progressivement le contrôle de ses routes financières traditionnelles.

L'impact des sanctions internationales

La politique de « pression maximale » mise en œuvre par les États-Unis depuis 2018 a considérablement compliqué le financement de l'« axe de la résistance ». Le nombre de sanctions américaines contre l'Iran est passé de 417 à 2 562 entre 2017 et 2024, touchant notamment les réseaux de financement militaire et les secteurs énergétiques iraniens.

Cette pression s'est traduite par une « économie de la résistance » développée par l'Iran pour contourner les sanctions, mais au prix d'un affaiblissement économique structurel. L'inflation iranienne dépasse désormais 50%, les prix des denrées alimentaires augmentent à un rythme insoutenable, et la pauvreté s'aggrave dans tout le pays.

Les limites structurelles du « Croissant chiite »

Fragmentations internes et rivalités locales

L'analyse approfondie révèle des tensions significatives au sein de l'« axe de la résistance ». En Irak, les rivalités entre factions chiites pro-iraniennes s'intensifient, notamment entre le Kataeb Hezbollah et les Asaib Ahl al-Haq. Ces tensions illustrent la difficulté pour l'Iran de maintenir une unité de commandement au sein de groupes aux agendas parfois divergents.

La montée du discours nationaliste irakien, incarnée par Moqtada al-Sadr, remet en question l'hégémonie iranienne sur les milices chiites. Cette évolution témoigne d'une résistance croissante à l'influence étrangère, y compris iranienne, dans la société irakienne.

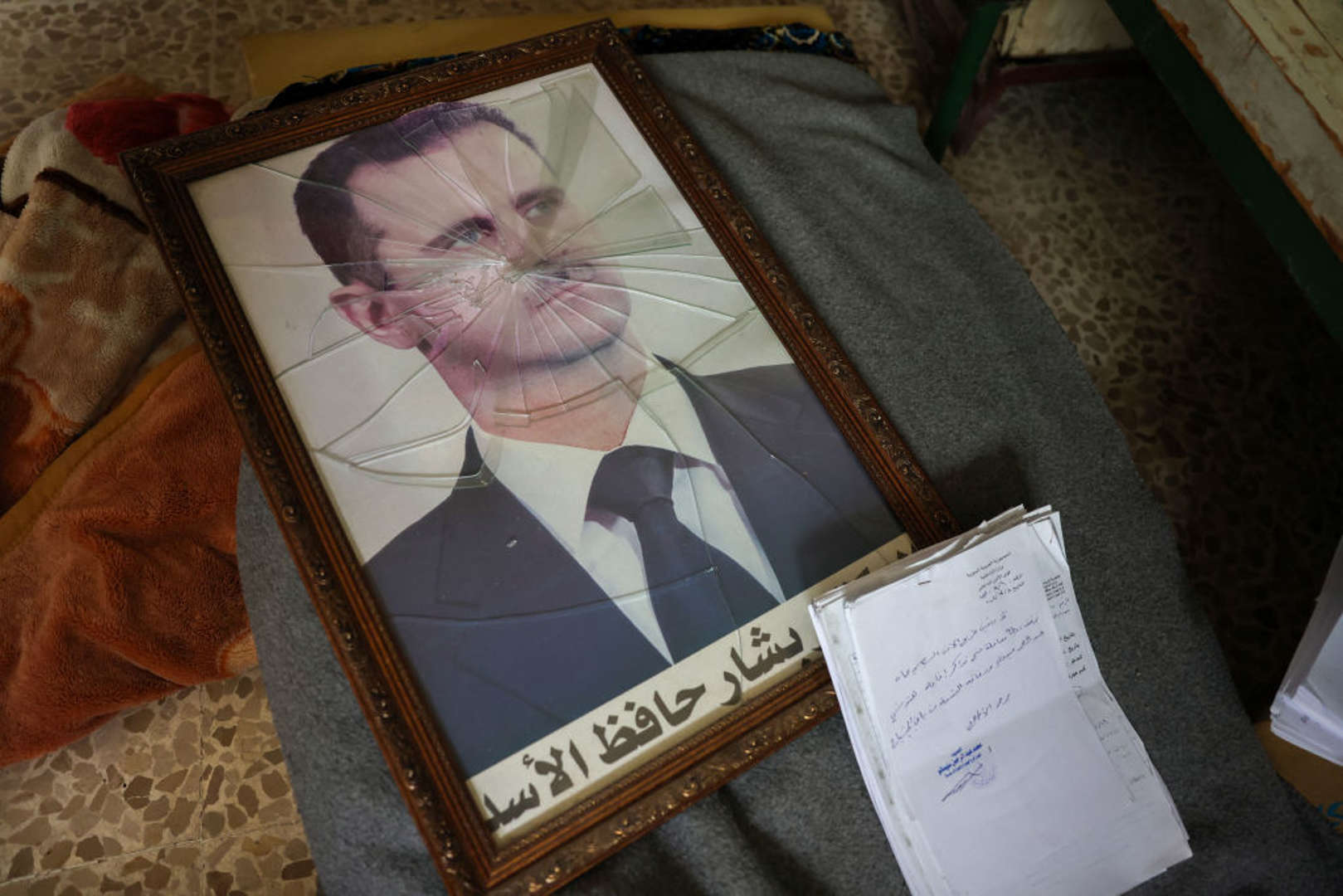

L'effondrement du corridor syrien

La chute du régime de Bachar al-Assad en décembre 2024 constitue un coup stratégique majeur pour l'Iran. La Syrie représentait le « point nodal de la chaîne de résistance contre Israël » selon les dirigeants iraniens, permettant l'établissement d'un corridor terrestre reliant Téhéran à la Méditerranée.

L'Iran a confirmé le retrait de toutes ses forces de Syrie après la chute d'Assad, marquant l'effondrement d'un maillon essentiel de son architecture régionale. Cette perte ampute considérablement le « Croissant chiite » et remet en question la viabilité de l'ensemble du projet.

L'affaiblissement du Hezbollah libanais

Le conflit avec Israël a considérablement affaibli le Hezbollah, traditionnellement considéré comme le joyau de l'« axe de la résistance ». L'organisation a perdu une grande partie de ses capacités militaires et voit son influence politique au Liban remise en question. Cette dégradation illustre la vulnérabilité des « proxies » iraniens face à une confrontation directe avec des forces conventionnelles supérieures.

Les coûts économiques et humains de la stratégie

Un investissement financier insoutenable

L'engagement iranien dans l'« axe de la résistance » représente un coût financier considérable pour un pays déjà fragilisé par les sanctions internationales. Les 16 milliards de dollars annuels investis dans le soutien aux milices régionales pèsent lourdement sur une économie iranienne en récession, avec un PIB en contraction et des réserves de change limitées.

Cette situation économique précaire limite la capacité iranienne à maintenir son niveau de soutien aux groupes alliés, créant une spirale de fragilisation de l'ensemble du réseau. L'inflation galopante et la dégradation des conditions de vie en Iran remettent en question la soutenabilité à long terme de cette stratégie expansive.

Les pertes humaines et militaires

Le coût humain de l'engagement iranien reste considérable. Selon les autorités iraniennes, plus de 2 100 combattants iraniens, afghans et pakistanais ont été tués sur les théâtres irakien et syrien. Ces pertes, bien que limitées par rapport aux conflits conventionnels, pèsent sur l'opinion publique iranienne et questionnent la pertinence de l'engagement régional.

La réponse des puissances régionales et internationales

La contre-stratégie israélo-américaine

Face à l'expansion de l'influence iranienne, Israël et les États-Unis ont développé une stratégie de démantèlement systématique de l'« axe de la résistance ». Cette approche combine frappes ciblées contre les dirigeants clés, sanctions économiques et soutien aux forces d'opposition locales.

L'élimination de Qassem Soleimani en 2020 et les récentes frappes contre les installations nucléaires iraniennes illustrent cette stratégie de décapitation visant à désorganiser les réseaux iraniens. Ces actions révèlent la vulnérabilité de l'architecture iranienne face à une pression militaire soutenue.

La position ambiguë des États du Golfe

Les monarchies du Golfe, traditionnellement opposées à l'influence iranienne, adoptent désormais une approche plus nuancée. L'Arabie saoudite a rétabli ses relations diplomatiques avec l'Iran en 2023, reflétant une préférence pour la stabilité régionale plutôt que pour la confrontation directe.

Cette évolution témoigne d'une reconnaissance tacite de l'impossibilité d'éliminer complètement l'influence iranienne et d'une volonté de gestion des tensions plutôt que d'escalade. Les États du Golfe privilégient désormais un équilibre des puissances régionales à une hégémonie exclusive.

Mythe ou réalité : éléments de conclusion analytique

Une construction géopolitique réelle mais fragile

L'analyse révèle que le « Croissant chiite » constitue une réalité géopolitique tangible, structurée par des mécanismes institutionnels, financiers et militaires concrets. L'Iran a effectivement développé un réseau d'influence cohérent lui permettant de projeter sa puissance à travers la région et d'influencer les équilibres locaux.

Cependant, cette construction s'avère plus fragile que ne le suggèrent les discours alarmistes ou triomphalistes. Les tensions internes, les contradictions idéologiques et les pressions externes révèlent les limites structurelles de cette architecture. Le « Croissant chiite » apparaît davantage comme un ensemble d'alliances pragmatiques que comme un bloc monolithique sous contrôle iranien direct.

Entre pragmatisme et idéologie : une synthèse complexe

La stratégie iranienne combine habilement dimensions idéologiques et considérations pragmatiques. Si le discours de résistance à l'hégémonie occidentale fournit un cadre conceptuel unificateur, les alliances concrètes reposent sur des convergences d'intérêts plus que sur des affinités confessionnelles exclusives.

Cette synthèse permet à l'Iran de maintenir une influence significative malgré ses limitations économiques et militaires, mais elle expose également l'ensemble du système aux évolutions géopolitiques régionales. La chute d'Assad illustre parfaitement cette vulnérabilité : l'effondrement d'un maillon remet en question l'ensemble de la chaîne.

Un avenir incertain dans un Moyen-Orient recomposé

L'évolution récente du Moyen-Orient - affaiblissement du Hezbollah, chute du régime syrien, tensions économiques iraniennes, suggère que le « Croissant chiite » traverse une phase de reconfiguration profonde. L'Iran devra adapter sa stratégie aux nouvelles réalités géopolitiques, notamment à l'émergence de nouveaux acteurs régionaux et à l'évolution des rapports de force internationaux.

Cette recomposition ne signifie pas nécessairement la disparition de l'influence iranienne, mais plutôt sa transformation vers des modalités d'action adaptées aux contraintes contemporaines. L'Iran pourrait privilégier une approche plus discrète et diversifiée, s'appuyant sur ses atouts géographiques et énergétiques durables.

Le « Croissant chiite » révèle ainsi sa nature véritable : ni mythe géopolitique pur ni empire régional accompli, mais construction stratégique pragmatique, réelle dans ses effets mais fragile dans ses fondements. Cette nuance invite à dépasser les lectures simplistes pour appréhender la complexité des dynamiques moyenorientales contemporaines, où les équilibres se recomposent au gré des crises et des opportunités, loin des schémas figés que suggèrent parfois les concepts géopolitiques les plus médiatisés.

Dans cette perspective, l'analyse du « Croissant chiite » éclaire moins l'émergence d'un nouvel ordre régional stable que les modalités d'adaptation des puissances moyennes aux contraintes d'un système international en mutation. L'Iran, à travers cette expérience, illustre autant les possibilités que les limites de l'influence indirecte dans un monde multipolaire en gestation.

Citations et sources

- Conflits, Étienne de Floirac

- Ministère des Armées, Axe de la résistance

- L’Orient-Le Jour, soutien militaire aux Houthis

- GRIP, Organisation Badr en Irak

- IFRI, Les négociations États-Unis/Iran

- L’Orient-Le Jour, mythes sur l’influence iranienne au Liban

- i24News, retrait iranien de Syrie

- IRIS, chute de Bachar en Syrie

- Le Monde, supériorité aérienne sur l’Iran

- Diploweb, L’Iran et le croissant chiite