Fordow, cible hautement protégée

Nichée sous la montagne près de Qom, l’usine d’enrichissement de Fordow est entourée d’une géologie robuste (45 à 90 m de calcaire ou de dolomie) et de multiples niveaux de protection, ainsi que d’infrastructures de soutien en surface identifiées dans le cadre de l’“Al Ghadir Project”. Ce site, découvert en 2009 par l’AIEA, concentre environ 3 000 centrifugeuses selon l’autorité nucléaire iranienne.

L’assaut : méthodes et premières évaluations

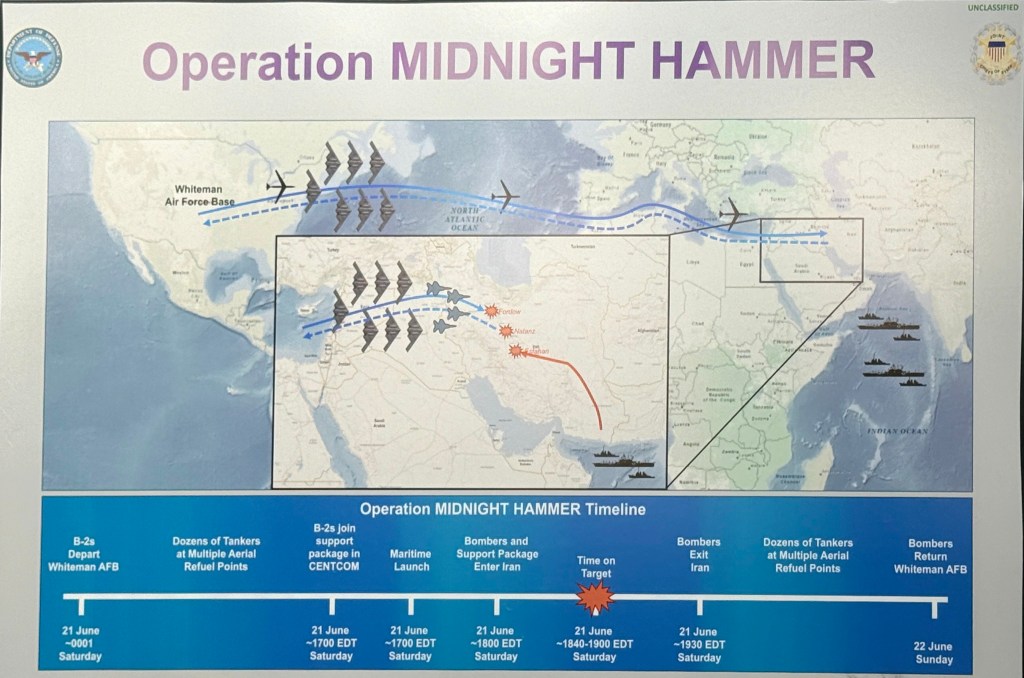

Dans l’opération baptisée “Midnight Hammer”, les États-Unis ont largué 14 bombes anti‑bunker GBU‑57 sur Fordow et Natanz, appuyés par des missiles Tomahawk sur Ispahan. L’imagerie satellitaire (Maxar, DigitalGlobe) révèle plusieurs cratères alignés, des déblais d’accès et tunnels obstrués, suggérant des frappes précises sur les points d’entrée clés. Reste à savoir si les infrastructures profondément enfouies ont subi des dégâts structuraux critiques.

Analyse : entre succès tactique et incertitude stratégique

Sur le plan bataille, les frappes ont porté : la cible était atteignable uniquement par les GBU‑57 américains. Les premières impressions du Pentagone parlent de « dégâts extrêmement sévères ».

Noyau du doute : la dissimulation des stocks d’uranium. Un déplacement anticipé est plausible — l’Iran aurait transféré ses réserves vers des sites non identifiés, possiblement plus profonds ou inédits (Pickaxe Mountain, autres tunnels), selon des sources militaires et l’AIEA.

Selon plusieurs sources concordantes, une partie de l’uranium enrichi stocké sur le site de Fordow aurait été discrètement déplacée avant les frappes, et pourrait aujourd’hui ne plus être localisable par les services de renseignement occidentaux. Des satellites commerciaux et militaires ont détecté, dans les 48 heures précédant l’opération américaine, plusieurs vols nocturnes d’appareils non identifiés quittant le territoire iranien, en direction probable de la Syrie ou d’une zone désertique proche de la frontière afghane. Bien qu’aucune confirmation officielle n’ait été apportée, ces mouvements laissent entrevoir un transfert stratégique de matières sensibles vers des installations de repli ou des bases alliées. L’absence de toute traînée radar conventionnelle et la désactivation des transpondeurs suggèrent une manœuvre coordonnée, potentiellement destinée à préserver une capacité de dissuasion nucléaire même en cas de destruction des infrastructures principales.

Observations officielles : le rapport DIA estime un retard de plusieurs mois, non une destruction complète. Le directeur de l’AIEA indique l’absence de contamination détectable, bien que l’accès reste indispensable pour confirmation.

Pour évaluer si les frappes « ont fonctionné »

- Évaluation post-frappe : l’AIEA doit inspecter Fordow pour confirmer la destruction des équipements d’enrichissement et la nature des dommages, notamment sur les installations en profondeur.

- Rapport d’activité nucléaire : un arrêt, ou une relance limitée, des centrifugeuses à Fordow, Natanz, ou de nouveaux sites souterrains, sera crucial.

- Transparence iranienne : une reprise rapide des enrichissements à 20 % ou plus indiquerait une résilience stratégique. À l’inverse, la coopération avec l’AIEA pourrait traduire une perte de marge de manœuvre.

Enjeux géopolitiques et risques

Si l’effet immédiat est tactiquement clairement positif, l’enjeu stratégique reste incertain. Un retard (et non une destruction) des capacités nucléaires peut nourrir une guerre d’usure : frappes régulières, déplacements de stocks, et courses à l’abri souterrain. En parallèle, l’Iran pourrait durcir sa posture : retrait du TNP (traité sur la non-prolifération des armes nucléaires), blocage de l’AIEA, alliance avec d’autres acteurs régionaux… autant de signes d’une escalade possible.

Bilan fort mais mitigé

Ainsi, l’opération américaine sur Fordow représente un coup tactique fort, soulignant la capacité des États-Unis à atteindre des cibles ultra-protégées. Mais le succès stratégique dépendra de la confirmation, via les inspections et l’analyse des activités nucléaires, que les sites souterrains et les stocks sensibles ont effectivement été démantelés ou neutralisés. Sans cela, l’impact restera probablement temporaire, ouvrant la voie à un bras de fer technico-militaire prolongé.