Héritage historique et polarisation idéologique

Depuis la révolution iranienne de 1979, la rivalité entre l’Arabie saoudite et l’Iran façonne l’équilibre stratégique du Moyen-Orient. Loin de se limiter à une opposition confessionnelle entre chiites et sunnites, ce duel incarne la confrontation de deux modèles politiques : d’un côté, la République islamique d’Iran, révolutionnaire, anti-impérialiste et militante ; de l’autre, une monarchie pétrolière saoudienne, garante du statu quo régional et partenaire traditionnel de l’Occident. Nombre d’analystes décrivent ce face-à-face comme une véritable « nouvelle guerre froide », caractérisée par la constitution de blocs antagonistes, le recours à des acteurs intermédiaires et l’imbrication des crises régionales. Comme le souligne *Politique Internationale* : « Qu’on ne s’y trompe pas : l’affrontement entre la république d’Iran et la monarchie saoudienne n’est pas une simple querelle religieuse… il revêt toutes les dimensions d’une nouvelle “guerre froide” ».

Téhéran, en structurant l’« axe de la résistance », a investi dans des réseaux militants (Hezbollah au Liban, milices chiites en Irak, Houthis au Yémen) tandis que Riyad a longtemps financé des forces sunnites en Afghanistan ou au sein de la coalition anti-Houthis. Cette rivalité, attisée par le retrait progressif des puissances occidentales, a contribué à l’escalade de conflits au Liban, en Irak, en Syrie ou au Yémen, dessinant une nouvelle carte régionale. L’attention internationale s’est déplacée : les alliances se cristallisent autour de la crainte partagée de la puissance iranienne, reléguant la cause palestinienne à l’arrière-plan.

Les accords d’Abraham : rupture diplomatique et nouvelle donne

L’été 2020 marque un tournant avec la signature des accords d’Abraham sous l’égide américaine. Pour la première fois depuis Camp David (1979), plusieurs États arabes — Émirats arabes unis, Bahreïn, puis Soudan et Maroc — normalisent leurs relations avec Israël sans attendre de solution au conflit israélo-palestinien. Selon L’Orient-Le Jour : « Les accords d’Abraham ont permis de normaliser les relations diplomatiques entre Israël et plusieurs États arabes », concrétisés lors de cérémonies à Washington en septembre 2020. Outre des contreparties notables (reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, retrait du Soudan de la liste des États terroristes), ces accords inaugurent une coopération économique, technologique et militaire officielle.

Cette rupture avec le consensus arabe historique dessine une nouvelle géopolitique de la région, où la normalisation avec Israël s’impose comme levier stratégique, modifiant l’équilibre traditionnel du Moyen-Orient.

Redéfinition des alliances régionales

Les conséquences sont immédiates : l’Iran se retrouve davantage isolé, et la priorité stratégique de nombreux États arabes bascule vers la lutte contre l’influence iranienne. Les rapprochements se multiplient : le commerce bilatéral Israël–Émirats atteint 2 milliards de dollars en 2022 contre 1,2 milliard en 2021 (Times of Israel), des forums sécuritaires voient le jour et des officiers israéliens sont accrédités à la base navale américaine de Bahreïn. Des discussions sont même engagées sur la création d’un « OTAN du Moyen-Orient », un forum sécuritaire incluant Israël, les États-Unis, les pays du Golfe, la Jordanie et l’Égypte, centré sur la dissuasion balistique face à l’Iran (article19.ma). Si la dynamique diplomatique séduit les élites, elle rencontre des réticences dans les opinions publiques des pays arabes concernés.

Cette « normalisation sans paix sociale » met en évidence la complexité d’une intégration régionale portée par des enjeux sécuritaires plus que par un véritable consensus populaire. Face à cette recomposition, Téhéran intensifie son soutien à ses alliés et voit dans ces rapprochements une stratégie d’encerclement destinée à affaiblir son influence.

Riyad et Téhéran face au nouvel ordre régional

L’Arabie saoudite joue la prudence : elle n’a pas signé les accords d’Abraham et maintient officiellement que toute avancée vers Israël doit être conditionnée à la résolution de la question palestinienne. Mohammed ben Salmane réaffirme : « la normalisation doit s’inscrire dans une solution juste et globale à la question palestinienne » (al-Arabiya, janvier 2025). Dans les faits, Riyad multiplie les gestes pragmatiques (survol aérien accordé à des vols israéliens, dialogue discret avec Tel-Aviv et Washington) tout en ménageant sa base conservatrice.

L’Iran, pour sa part, perçoit les accords d’Abraham comme une « trahison de la cause palestinienne » et un renforcement du front sunnite. Téhéran réagit par un soutien accru à ses réseaux de proxies (transfert d’armes, formation de milices) et affirme vouloir défendre l’équilibre régional face à l’« hégémonie occidentale et israélienne ». Comme l’analyse africaciviclens.com : « Pour l’Iran, ces accords ne sont pas seulement une normalisation diplomatique, mais un renforcement du front sunnite contre lui, exacerbant la rivalité sectaire ».

Ainsi, Riyad adopte une diplomatie à double détente, tandis que Téhéran investit dans une stratégie d’asymétrie et de résilience, la confrontation restant largement indirecte.

Un Moyen-Orient multipolaire : enjeux globaux et perspectives

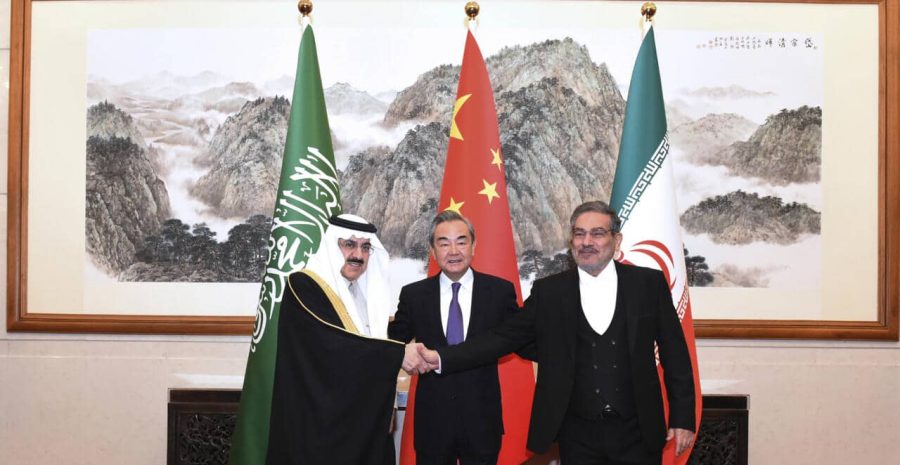

Le repositionnement des alliances régionales s’inscrit dans un contexte global de compétition entre puissances : les États-Unis cherchent à contenir l’influence iranienne, tout en consolidant un partenariat militaire avec Israël et les monarchies du Golfe. La Russie, omniprésente en Syrie, manœuvre pour se poser en arbitre énergétique via l’OPEP+, alors que la Chine investit massivement en Iran (accords stratégiques sur 25 ans) et en Arabie saoudite (infrastructures, énergie nucléaire), profitant du relatif désengagement américain.

Au sein même du monde arabe, la levée du blocus contre le Qatar (2021), le retour progressif de la Turquie sur la scène régionale, ou encore l’affaiblissement du Hezbollah et l’incertitude syrienne redessinent une carte de plus en plus fragmentée et fluide. L’enjeu devient transversal : sécurité énergétique, stabilité alimentaire, maîtrise des flux migratoires et contrôle des armements conditionnent désormais la solidité des alliances. Dans ce nouvel ordre, la région oscille entre multipolarité ouverte et fragmentation, chaque crise pouvant à tout moment rebattre les cartes.

Perspective littéraire : polarisation et chimère

Le récit géopolitique s’avère aussi insaisissable qu’un roman en train de s’écrire, foisonnant de personnages ambigus et de rebondissements imprévus. Sous nos yeux, ennemis héréditaires s’allient face à un péril commun, tandis que des alliés historiques flirtent avec leurs adversaires d’hier. Nous voyons les frontières du Moyen-Orient devenir poreuses, les identités se travestir au gré des opportunités et chaque dirigeant incarner tour à tour le rôle du héros ou du traître.

Cette actualité résonne comme une intrigue baroque, où la légèreté des accords diplomatiques rappelle L’Insoutenable Légèreté de l’être de Kundera : négociations précipitées, alliances paradoxales, espoirs déçus. À l’instar d’Orwell dans 1984, nous assistons à la reconfiguration permanente du langage, des vérités et des loyautés. Nous comprenons que la vraie histoire s’écrit en filigrane, dans l’épaisseur des peurs et des espoirs collectifs.

Nous, témoins de ces temps paradoxaux, avançons sur la corde raide entre réalisme et récit, conscients que chaque chapitre de la géopolitique pourrait être effacé et réécrit par l’irruption de l’imprévu. Nous savons que, derrière les stratégies et les chiffres, ce sont les visages, les récits, les hésitations humaines qui donnent chair à ce théâtre. Nous choisissons, à la manière de Kundera, de danser avec le diable du réel : percevant dans ces recompositions non pas un jeu stérile, mais le roman en suspens d’un Moyen-Orient où la légèreté n’est jamais sans gravité.

Citations et sources

- Politique Internationale – Iran-Arabie : la grande confrontation

- L’Orient-Le Jour – Accords d’Abraham : qui en fait partie

- Times of Israel – Deux ans après les Accords d’Abraham

- Article19.ma – L’OTAN du Moyen-Orient

- Africaciviclens – Les Accords d’Abraham : Un tournant historique

- Times of Israel – Le commerce Israël-Émirats

- L’Orient-Le Jour – Normalisation et opinion publique

- Al Jazeera – Saudi normalisation and the Palestinian file