En juin 1981, huit F-16 israéliens pulvérisent un réacteur de recherche irakien acheté à la France, déclenchant une onde de choc diplomatique et stratégique dont les répercussions sont encore palpables aujourd’hui.

Contexte géopolitique et ambitions irakiennes

Dans les années 1970, l’Irak de Saddam Hussein cherche à diversifier son arsenal et à asseoir son prestige scientifique. En novembre 1975, un accord de coopération nucléaire franco-irakien est signé à Bagdad, scellant l’acquisition d’un réacteur de recherche de type Osiris (rebaptisé Osirak par les Français) ainsi que d’un second, plus petit, Isis (Tamuz 1 et Tamuz 2) par un consortium issu du CEA et composé notamment de Technicatome, Saint-Gobain et Bouygues. Le contrat prévoit la fourniture de 72 kg d’uranium enrichi à 93 %, taux jugé proche de la qualité militaire, bien que Paris assure qu’il ne livrera qu’un volume strictement nécessaire et sous supervision de l’AIEA.

Sur le plan intérieur, Saddam, en visite en Provence auprès de Valéry Giscard d’Estaing et Jacques Chirac, martèle que ce transfert relève d’un projet « strictement pacifique », destiné à « former la relève de techniciens civils » et à irriguer le nord de Bagdad en électricité. Mais l’opposition arabe, Israël en tête, y voit le premier jalon d’une course à la bombe au cœur du croissant fertile.

Genèse d’un règlement inabouti

À partir de 1979, l’Agence internationale de l’énergie atomique surveille le site de Tuwaitha, soulignant l’absence de combustible chargé avant mi-1981. Les inspections, concentrées sur la piscine et la salle des expériences, ne couvrent pas les installations de retraitement ni les stocks d’uranium, laissant un doute sur la capacité future de produire du plutonium militaire. Malgré les appels d’Israël à Paris, Washington et Rome pour suspendre la fourniture de combustible, la France livre une première charge de 12,5 kg d’uranium hautement enrichi en juillet 1980, repoussant tout changement vers l’uranium « caramel » à faible enrichissement. Mais l’Irak, menacé de pénurie pétrolière dans la guerre contre l’Iran, refuse l’alternative et presse la cadence.

Opération Scorch Sword : la première frappe préventive

Huit jours après l’invasion de l’Iran, le 30 septembre 1980, la république islamique d’Iran exécute Opération Scorch Sword, première frappe aérienne historique contre un réacteur nucléaire. Quatre F-4 Phantom, ravitaillés en vol, frappent la salle des commandes et les installations périphériques sans toucher le dôme d’Osirak, craignant une dispersion radioactive. Le coup ralentit le chantier de trois mois, mais la remise en état entreprise par les techniciens français est rapide.

Opération Opéra : Israël passe à l’action

Craignant qu’Osirak n’atteigne sa criticité et fournisse du plutonium en moins d’un an, le gouvernement de Menachem Begin ordonne le 7 juin 1981 un raid spectaculaire nommé Opération Opéra. Huit F-16 escortés de six F-15 traversent en silence la Jordanie et l’Arabie saoudite, trompant la défense radar par des leurres linguistiques et un vol à très basse altitude. Les pilotes lâchent seize bombes de 2 000 lb, détruisant le réacteur en moins de deux minutes et tuant dix soldats irakiens et un ingénieur français.

Justifications, doctrine et réactions internationales

Ce précédent établit la Begin Doctrine, légitimant tout futur raid anticipatif contre un programme nucléaire hostile. Le Conseil de sécurité de l’ONU condamne à l’unanimité l’agression comme une violation de la Charte : la résolution 487 appelle Israël à intégrer ses installations sous garanties AIEA et reconnaît à l’Irak un droit à réparation. À l’ONU, Washington suspend temporairement la livraison de F-16 à Israël, tandis que le Conseil des gouverneurs de l’AIEA envisage des sanctions, finalement levées sous pression américaine. La presse internationale qualifie l’attaque de « terrorisme d’État » (NYT) et de « campagne d’agression » (Los Angeles Times).

Héritage et paradoxes

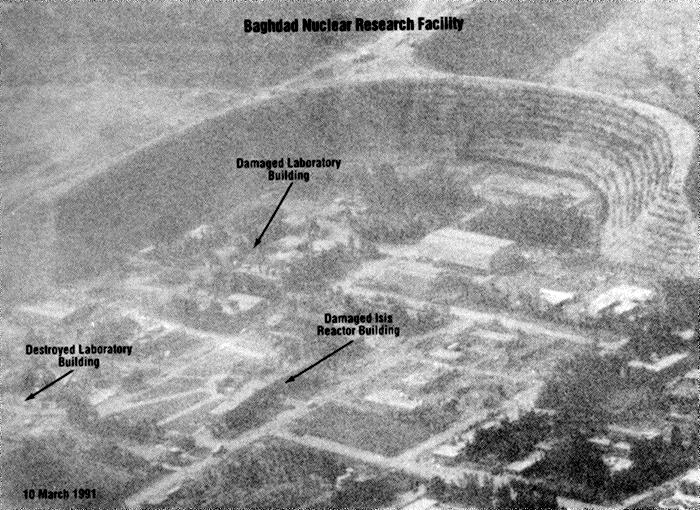

Si Israël affirme avoir retardé de dix ans la course irakienne à l’arme nucléaire, des travaux ultérieurs montrent que Saddam a alors intensifié ses efforts clandestins, diversifiant les voies d’obtention de matière fissile. La rupture de confiance dans le régime des inspections amène Bagdad à multiplier ses programmes souterrains et, à long terme, à envisager le développement d’une filière d’enrichissement d’uranium, plus discrète et moins vulnérable aux frappes conventionnelles.

Pour l’étude contemporaine des stratégies préventives, l’affaire Osirak demeure un cas d’école : si la frappe d’avertissement retarde un danger perçu, elle peut paradoxalement conduire l’adversaire à renforcer sa détermination et la clandestinité de ses recherches. Dans les décombres du dôme d’Osirak gît plus qu’une carcasse métallique : le ferment d’une théorie stratégique complexe, entre crainte du pire et leçons amères d’un siècle nucléaire.

Sources : fr.wikipedia.org/wiki/Osirak | en.wikipedia.org/wiki/Operation_Opera | en.wikipedia.org/wiki/Operation_Scorch_Sword | en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_487 | csmonitor.com | mwi.westpoint.edu | wavellroom.com | diplomatie.gouv.fr | theworld.org | dbpedia.org