Ancienne religion impériale de l'Iran, le zoroastrisme n'a jamais disparu. Sa communauté, aujourd'hui très minoritaire, demeure visible et organisée (surtout à Yazd et Kerman : deux villes arides du plateau central du pays) autour de ses temples du feu, de ses fêtes : Norouz (le nouvel an iranien célébré entre le 19 et le 22 mars de notre calendrier), Mehregan (festival célébrant la divinité (ou yazata) Mithra (affection, amitiés et amour), Sadeh (fête de l'apparition du feu, inscrit au patrimoine immattériel de l'UNESCO, célébrée 50 jours avant Norouz) et d'un patrimoine linguistique unique (le dari zoroastrien).

Géographie et localisation

Yazd se situe sur le plateau central iranien, à 270 km au sud-est d'Ispahan, entourée par les déserts du Dasht-e Kavir (Grand Désert Salé) au nord et du Dasht-e Lut au sud-est. Cette oasis désertique, perchée à 1 200 mètres d'altitude, constitue un carrefour historique entre l'Europe et l'Asie sur l'ancienne route de la soie. Kerman, quant à elle, se trouve dans le sud-est de l'Iran, à 1 755 mètres d'altitude, sur les marges du désert de Lut. Ces deux cités, véritables « ports du désert », ont développé des systèmes d'irrigation sophistiqués (les qanats) pour puiser l'eau souterraine des montagnes environnantes.

Histoire longue (repères)

De la religion d'Empire à la minorité reconnue. Le zoroastrisme, formalisé autour du prophète Zarathoustra (vers 1500-1200 av. J.-C.), a été la foi dominante de l'Iran achéménide (550 à 330 av. J.-C.) puis sassanide (224 à 651 apr. J.-C.).

Les empires zoroastriens

L'Empire achéménide, fondé par Cyrus le Grand vers 550 av. J.-C., s'étendait de l'Anatolie et de l'Égypte jusqu'aux frontières de l'Inde, gouvernant 44% de la population mondiale de l'époque. Sous Darius Ier (522-486 av. J.-C.), cet empire atteignit son apogée avec plus de vingt nations vassales. L'Empire sassanide (224-651 apr. J.-C.), fondé par Ardashir Ier, se voulait l'héritier des Achéménides et fit du zoroastrisme la religion d'État. Cette période connut une renaissance de l'art et de l'architecture iranienne, avec les célèbres reliefs rocheux de Persépolis et les palais de Ctésiphon.

Après l'islamisation (VIIᵉ s.), des foyers se maintiennent en Iran central (notamment à Yazd et Kerman) et un exode donne naissance aux Parsis (nom de la communauté zoroastrienne) d'Inde. Selon la tradition, persécutés par les conquérants arabes, les zoroastriens fuirent d'abord vers le nord de l'Iran, puis vers l'île d'Hormuz, avant de s'établir définitivement en Inde occidentale (Gujarat) vers les VIIIe-Xe siècles. Aujourd'hui, Mumbai abrite la plus grande communauté zoroastrienne au monde.

Croyances fondamentales

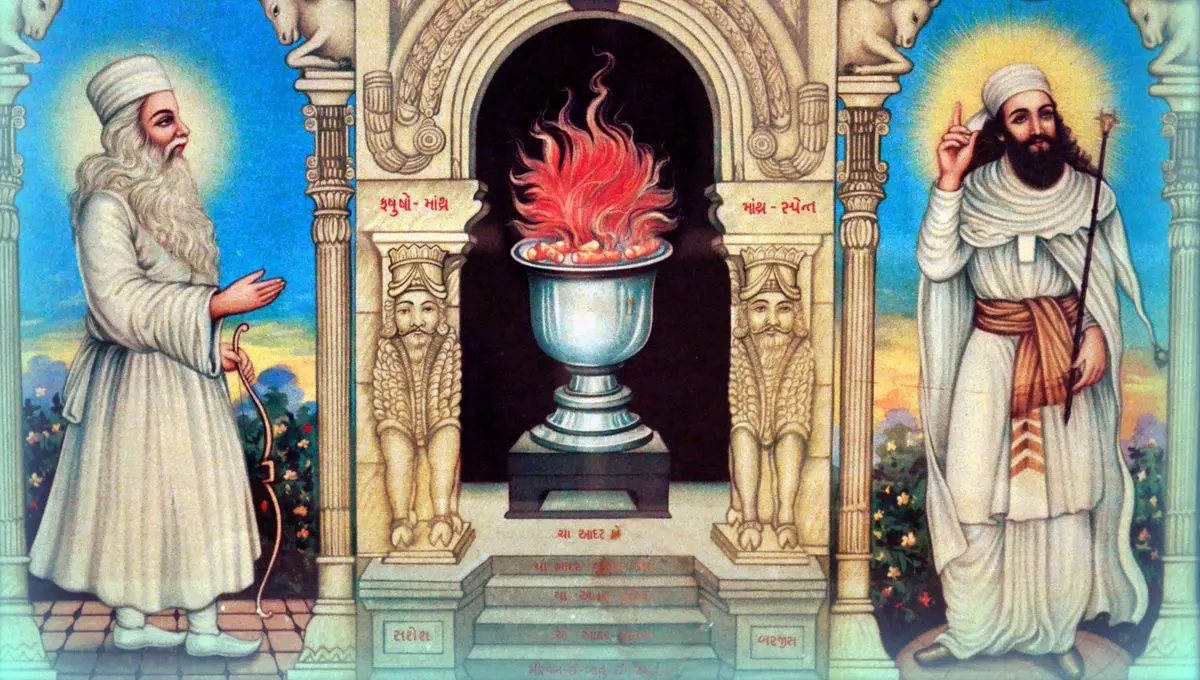

Le zoroastrisme repose sur la vénération d'Ahura Mazda (« Seigneur Sage »), divinité suprême créatrice de l'univers. Cette religion dualiste oppose Spenta Mainyu (l'Esprit Saint, source de vie et de bonté) à Angra Mainyu (l'Esprit Destructeur). Les fidèles suivent la triple voie: bonnes pensées (Humata), bonnes paroles (Huxta), bonnes actions (Hvarshta). Le feu (atar) est particulièrement sacré, symbolisant Ahura Mazda lui-même et servant de point focal dans les temples.

Vestiges et lieux saints

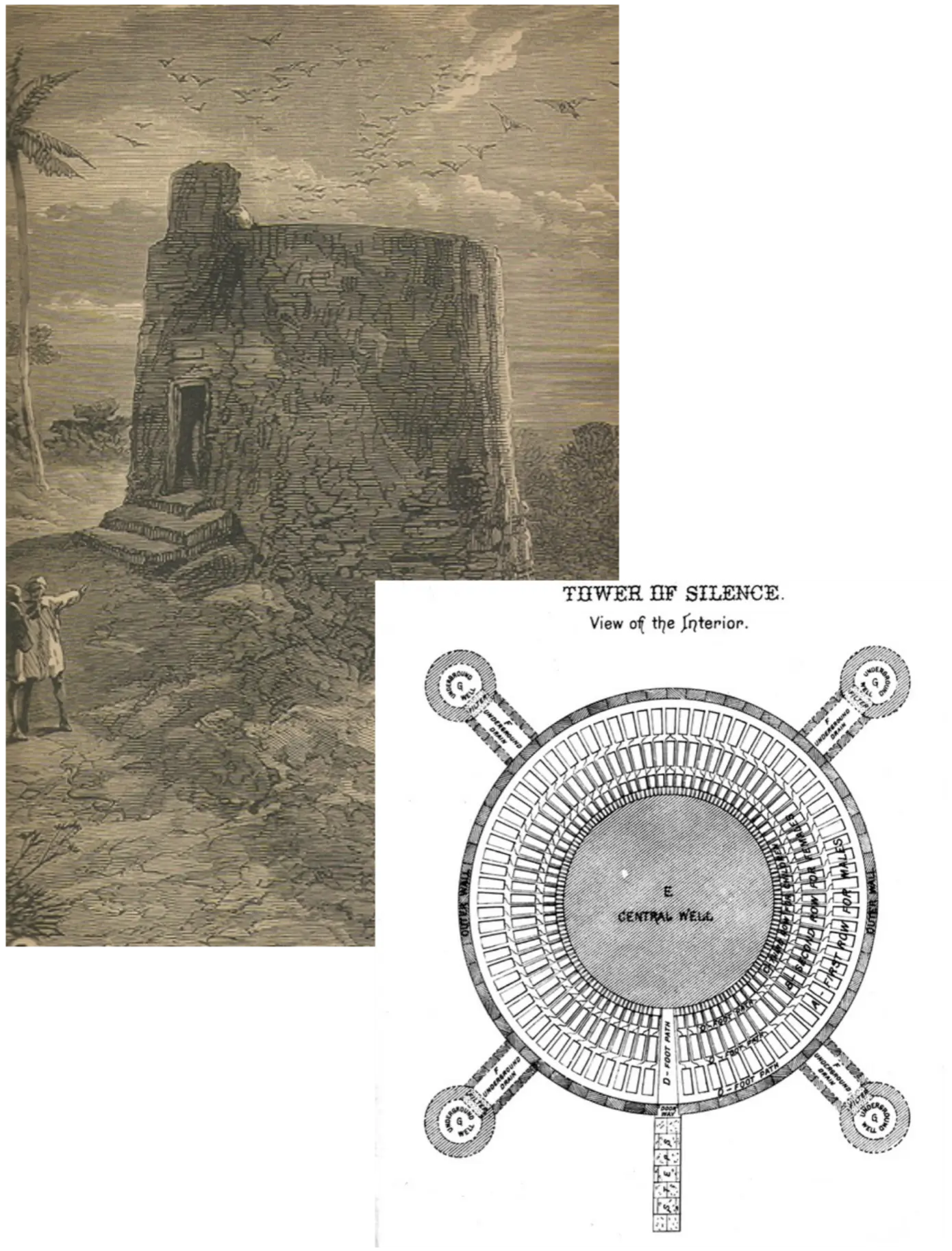

À Yazd subsistent les dakhma (« tours du silence »), hauts lieux d'inhumation céleste aujourd'hui désaffectés pour raisons sanitaires (interdiction au XXᵉ s.). Ces structures circulaires, construites sur des collines, permettaient l'exposition des corps aux vautours selon les croyances de pureté des éléments terre, eau et feu. Les corps étaient disposés en cercles concentriques : hommes à l'extérieur, femmes au milieu, enfants au centre. Cette pratique, remontant à plus de 3 000 ans, a été interdite en Iran depuis 1966-1967.

Le feu de Yazd. Le temple du feu (Atash Bahram) abrite une flamme dite ininterrompue (transférée à Yazd dans les années 1930), unique Atash-Behram d'Iran (les autres sont en Inde). Ce temple, édifié en 1934 grâce au soutien de la communauté parsie de Bombay, perpétue une tradition millénaire.

Chak Chak : Le sanctuaire de Chak Chak (« goutte à goutte »), aussi appelé Pir-e Sabz (« le Pir Vert »), situé à 72 km au nord-ouest de Yazd près d'Ardakan, constitue le plus saint des sites de pèlerinage zoroastrien. Selon la légende, Nikbanou, fille du roi sassanide Yazdgerd III, y trouva refuge lors de la conquête arabe en 640 apr. J.-C. Ses prières à Ahura Mazda ouvrirent miraculeusement la montagne. Une source perpétuelle « pleure » encore en mémoire de la princesse, alimentant un arbre immémorial considéré comme sa canne. Chaque année, du 14 au 18 juin, des milliers de pèlerins zoroastriens d'Iran et d'Inde s'y rassemblent.

Statut juridique en République islamique d'Iran

La reconnaissance de la religion est constitutionnelle. L'article 13 de la Constitution (1989) reconnaît Zoroastriens, Juifs et Chrétiens comme seules minorités religieuses officielles, libres de leurs rites et de régler le statut personnel selon leurs canons. L'article 64 réserve un siège aux Zoroastriens au Majles (Parlement), aux côtés d'autres minorités.

« Les Iraniens zoroastriens, juifs et chrétiens sont les seules minorités religieuses reconnues qui, dans les limites de la loi, sont libres de pratiquer leurs rites et cérémonies religieux et d'agir selon leurs propres règles en matière d'affaires personnelles et d'éducation religieuse. »

En 2017, l'élection de Sepanta Niknam, citoyen zoroastrien, au conseil municipal de Yazd a déclenché une controverse juridique : une cour administrative a suspendu son mandat, estimant que des non-musulmans ne pouvaient représenter une majorité musulmane. L'affaire a finalement été tranchée en 2018 par le Conseil de Discernement, qui a confirmé le droit des minorités religieuses reconnues par la Constitution à siéger dans les assemblées locales. Cet épisode, largement relayé par la presse internationale (AP News, Reuters), illustre les tensions persistantes entre différents organes de l'État iranien et la garantie des droits des minorités. Plus largement, les rapports internationaux soulignent que si la liberté de culte des Zoroastriens est officiellement reconnue, elle reste encadrée par des restrictions variables selon les lieux et les contextes, allant de la surveillance à des discriminations ponctuelles.

Démographie : combien de Zoroastriens en Iran ?

Les données démographiques sur les Zoroastriens d'Iran restent difficiles à établir avec précision. Les estimations les plus fréquemment citées situent la communauté entre 25 000 et 50 000 personnes, réparties surtout entre Yazd, Kerman et Téhéran. Ces chiffres varient selon les méthodes de recensement et l'auto-identification, et les rapports internationaux, comme ceux du Département d'État américain, préfèrent rester prudents.

Parallèlement, des enquêtes menées en ligne par l'institut GAMAAN révèlent qu'une part notable d'Iraniens se réapproprient symboliquement le zoroastrisme. En 2020, 8% des 50 000 répondants se sont identifiés comme zoroastriens, un chiffre bien supérieur aux estimations démographiques traditionnelles. Cette tendance, analysée par l'historien Michael Stausberg (2023), reflète davantage une identification culturelle qu'une pratique religieuse effective. Cette distinction entre une communauté pratiquante organisée et une identification culturelle diffuse est essentielle pour comprendre les « renaissances » actuelles du zoroastrisme en Iran.

Patrimoine culturel et transmission

La ville de Yazd, inscrite en 2017 au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son architecture d'adaptation au désert (badgir, qanats, tissus urbains préservés), constitue le cœur mémoriel de ce patrimoine. L'explorateur vénitien Marco Polo, qui la traversa vers 1272 sur la route de la soie, la décrivait comme une « ville noble et bonne », réputée pour ses soieries. On y trouve le temple du feu (Atash-Behram), érigé en 1934 grâce au soutien parsi, où brûle encore une flamme rituelle millénaire. Le complexe Markar, enfin, abrite depuis 2015 un Musée d'histoire et de culture zoroastriennes, devenu un lieu central de pédagogie et de transmission.

La vitalité de la communauté s'exprime aussi dans la langue. Le dari zoroastrien (Behdināni), idiome iranien nord-ouest spécifique à Yazd et Kerman, se transmet surtout à l'oral et présente plusieurs sous-dialectes. Le dialecte yazdi comprend notamment le Malāti (« haute forme »), langue des prêtres, parlé dans Yazd intra-muros. Le dialecte kermani, plus unifié, a perdu ses anciennes variantes rurales (Jupāri, Qanātqestāni, Esmāʿilābādi) avec l'exode des dernières familles vers Kerman. Documenté de manière systématique depuis le début des années 2000, ce patrimoine linguistique fait l'objet de travaux de préservation internationaux.

Les institutions communautaires (associations (anjoman), écoles, catéchèses) assurent par ailleurs la préservation des rituels, du calendrier et des chants. Des lieux comme le musée Markar, les visites guidées du temple ou encore des ateliers culturels participent à la vulgarisation et à la transmission d'un patrimoine qui dépasse largement les cercles de fidèles.