L’Iran connaît aujourd’hui l’une des pires crises hydriques de son histoire récente. Sécheresses répétées, nappes phréatiques épuisées, lacs et rivières à sec, vagues de chaleur extrême. La combinaison du changement climatique et de décennies de politiques de l’eau orientées vers l’autosuffisance agricole place le pays au bord de ce que plusieurs experts décrivent comme une « faillite hydrique ». Cette situation touche l’économie, la stabilité sociale, la légitimité politique du régime et les relations régionales.

1. Un pays structurellement aride, poussé aux limites climatiques

L’Iran est, par sa géographie, un pays structurellement sec. Plus de 80 % du territoire se trouve en zone aride ou semi-aride, avec une pluviométrie annuelle moyenne d’environ 240–250 mm, soit moins d’un tiers de la moyenne mondiale. Les deux tiers du pays reçoivent moins de 250 mm de pluie par an, avec des extrêmes descendant sous 50 mm dans les déserts centraux, contre plus de 1 600 mm sur le littoral caspien.

La vulnérabilité naturelle est renforcée par une évolution climatique défavorable. L’Iran devrait connaître une hausse moyenne des températures d’environ 2,6 °C dans les prochaines décennies, associée à une baisse d’environ 35 % des précipitations selon les régions. Dans la pratique, cela se traduit déjà par des vagues de chaleur dépassant régulièrement 50 °C, comme à Shabankareh, et par cinq années quasi consécutives de sécheresse sévère.

Ces conditions climatiques agissent comme un multiplicateur de risques dans un système hydrique déjà fragilisé par des choix de gestion accumulés depuis plusieurs décennies.

2. Une crise hydrique nationale : nappes épuisées, barrages à sec, lacs disparus

Les indicateurs hydrologiques convergent vers un diagnostic de crise systémique. Environ 76–77 % de la surface aquifère de l’Iran se trouve en situation de surexploitation chronique, avec un déficit de recharge d’environ 3,8 mm par an. Les nappes phréatiques ne parviennent plus à se reconstituer, même lors d’années hydrologiquement plus favorables.

En un demi-siècle, l’Iran a consommé environ 70 % de ses réserves totales d’eaux souterraines, avec une perte annuelle d’environ 5 milliards de m³ liée aux pompages excessifs. Le surpompage provoque des affaissements de terrain spectaculaires : autour de Téhéran, certaines zones s’affaisseraient jusqu’à 25 cm par an.

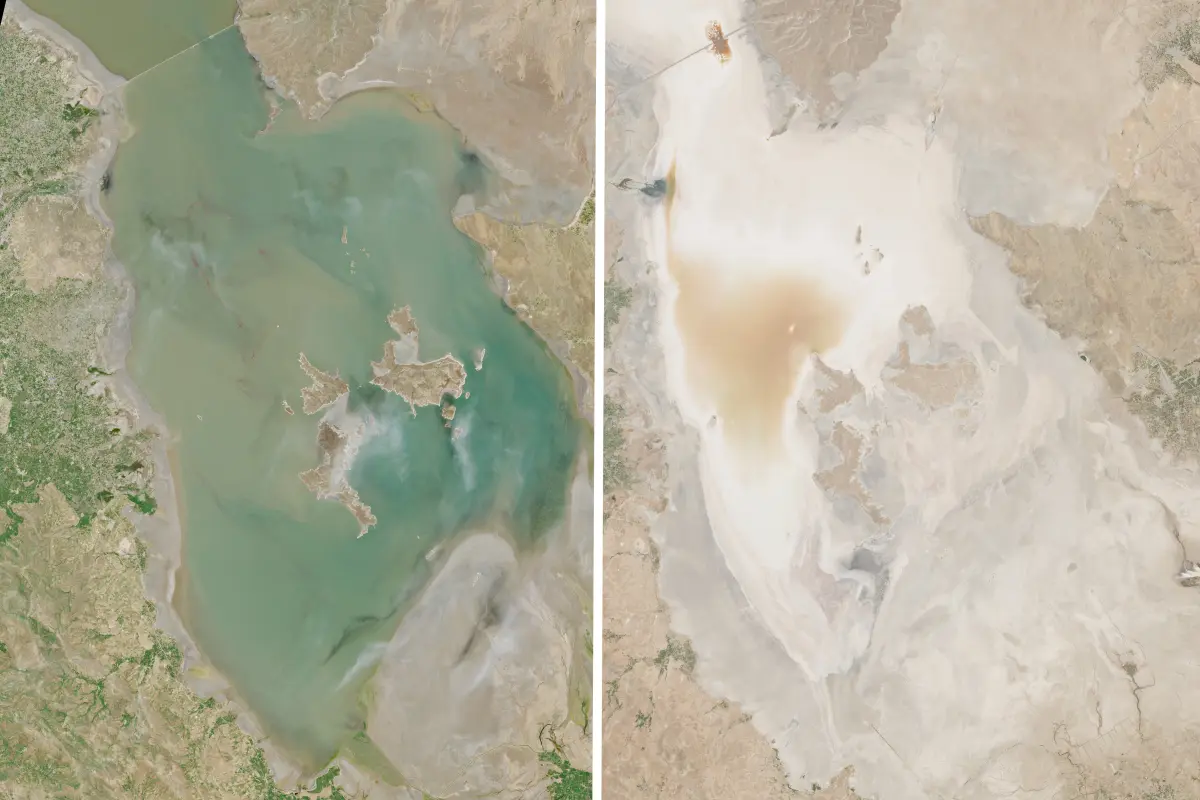

Les eaux de surface suivent la même dynamique. Le lac d’Ourmia a perdu la quasi-totalité de sa surface en quelques décennies. De nombreux autres lacs et zones humides, comme les marais de Hamoun, ont connu un destin similaire, générant tempêtes de poussière et de sel.

En 2025, plusieurs grands barrages alimentant Téhéran ont atteint des niveaux exceptionnellement bas, entraînant coupures prolongées et appels urgents à la réduction de la consommation, avec des scénarios évoquant même l’évacuation partielle de la capitale.

3. Agriculture, barrages et autosuffisance : le poids des choix politiques

Le cœur de la crise est politique et structurel. Depuis avant 1979 et davantage encore après la Révolution, l’État iranien a fait de l’autosuffisance alimentaire un objectif stratégique renforcé par les sanctions et la volonté de réduire les importations.

Concrètement, cela s’est traduit par une expansion rapide des surfaces irriguées, un soutien massif aux cultures très consommatrices d’eau (blé, riz, betterave sucrière, fruits de verger), et la construction de centaines de barrages et dérivations pour les alimenter.

Environ 90 % de l’eau consommée en Iran est aujourd’hui utilisée par l’agriculture, souvent dans des systèmes d’irrigation peu efficients. Les milliers de forages légaux et illégaux ont aggravé la surexploitation des nappes.

Ce modèle repose sur un compromis socio-économique implicite : dans un contexte de sanctions et de croissance limitée, l’agriculture absorbe une part importante de l’emploi rural. Toute réduction brutale des dotations en eau se heurte à de fortes résistances sociales et institutionnelles.

4. Des sécheresses qui se traduisent en crise sociale et contestation

Entre 2018 et 2023, plusieurs vagues de protestation ont éclaté autour de l’eau. En 2021, le Khuzestan a été le centre du « soulèvement des assoiffés », alimenté par la sécheresse et la salinité. Les manifestations se sont propagées à d’autres provinces, avec un discours reliant pénurie d’eau et critique de la gouvernance.

Dans des régions marginalisées comme le Sistan-Baloutchistan ou les zones kurdes, l’accès à l’eau devient un révélateur d’inégalités : infrastructures vétustes, villages non raccordés, dépendance à des camions-citernes irréguliers.

Les impacts quotidiens sont clairs : baisse des rendements agricoles, exode rural, tensions communautaires autour des canaux, hausse du coût de l’eau pour les foyers urbains.

La crise hydrique est désormais perçue comme un facteur de risque structurel pour la stabilité intérieure.

5. Effets environnementaux et sanitaires : poussières, salinité, perte d’écosystèmes

Les zones humides asséchées deviennent des sources de tempêtes de poussière et de sel, dégradant la qualité de l’air et la santé respiratoire. La salinisation progresse dans de nombreuses plaines agricoles, entraînant désertification et perte de terres arables.

La combinaison sécheresse–chaleur–pollution renforce les risques sanitaires : maladies respiratoires, cardiovasculaires, coups de chaleur. L’érosion de la biodiversité et la dégradation des services écosystémiques réduisent la résilience du pays.

6. Une question de sécurité nationale et de relations régionales

figure>

L’Iran est engagé dans plusieurs bassins fluviaux transfrontaliers. Sur le Helmand, le traité de 1973 garantissant un débit minimal est contesté en période de sécheresse, aggravé par les barrages afghans récents et par l’absence de mécanismes robustes d’application.

À l’ouest, les grands barrages turcs sur l’Euphrate et le Tigre réduisent les débits vers l’Irak et certaines zones iraniennes déjà fragilisées, accentuant tempêtes de poussière et dégradation agricole.

La sécheresse devient un enjeu de sécurité nationale : à l’intérieur pour la stabilité sociale, à l’extérieur pour la diplomatie vis-à-vis de Kaboul, Ankara et Bagdad.

7. Quelles trajectoires possibles ? Entre adaptation contrainte et risques de blocage

Scénario 1 : poursuite du statu quo réactif, reposant sur mesures d’urgence, transferts inter-bassins, forages plus profonds, coupures d’eau. Aucun traitement des causes structurelles. Risque d’aggravation progressive.

Scénario 2 : révision des usages, avec réduction des surfaces cultivées, reconversion vers des cultures moins consommatrices, irrigation plus efficiente, fermeture de puits. Implique restructurations rurales et accompagnement social.

Scénario 3 : accent sur la coopération régionale, via accords transfrontaliers, gestion commune des risques, interconnexions énergétiques et hydrauliques. Dépend des rapports de force régionaux et du financement, limité par les sanctions.

8. Pourquoi la sécheresse iranienne est un enjeu majeur à suivre

La crise révèle les limites d’un modèle fondé sur l’extension continue des usages de l’eau dans un pays structurellement aride. Elle fonctionne comme un test de la capacité de l’État à réviser ses priorités face à des contraintes écologiques non négociables.

L’Iran concentre plusieurs facteurs régionaux typiques : climat aride, forte démographie, dépendance agricole, bassins transfrontaliers. Sa gestion de la transition hydrique offre un laboratoire pour comprendre les futurs hydriques du Moyen-Orient.

La dimension politique et sociale en fait un enjeu central. L’eau structure les relations entre centre et périphérie, villes et campagnes, État et citoyens. La répétition des sécheresses place la question hydrique au cœur des débats sur la justice territoriale, la légitimité politique et la hiérarchie des priorités nationales.

Sources

- ClimaHealth – Investigation of climate change in Iran

- AIRE / Malekinezhad et al. – Average rainfall 251 mm, 90% arid/semi-arid

- Atlantic Council – Climate profile: Iran

- The Guardian – Iranians asked to limit water use as temperatures hit 50°C

- Nature – Anthropogenic drought dominates groundwater depletion in Iran

- Wikipédia – Water scarcity in Iran

- The Guardian – How drought and overextraction have run Iran dry

- The Washington Post – Taps are running dry in Iran

- Al Jazeera – As the dams feeding Tehran run dry

- Wikipédia – 2021 Iranian water protests

- freeiransn – Iran’s Water Insecurity: How Policy and Politics Deepened the National Crisis

- futureuae – A Nexus of Environmental, Political, and Security Challenges

- ocerints – Economic and social impacts of water scarcity in Iran

- PMC – Climate change and health in Iran: narrative review

- Wikipédia – Afghanistan–Iran water dispute

- Global Voices – Ilisu Dam and regional dust storms

- SpecialEurasia – Water Scarcity in Iran and Strategic Consequences

- PMC – Decline in Iran’s groundwater recharge

- Carnegie Endowment – Iran’s Water Crisis Is a Warning to Other Countries

- IFRC – Iran Drought 2021 Summary

- Wiley – Iran’s Agriculture in the Anthropocene

- ScienceDirect – Ensemble-based projection of future hydro-climatic extremes in Iran